«Мне было 9 лет, когда я перестал ходить…»

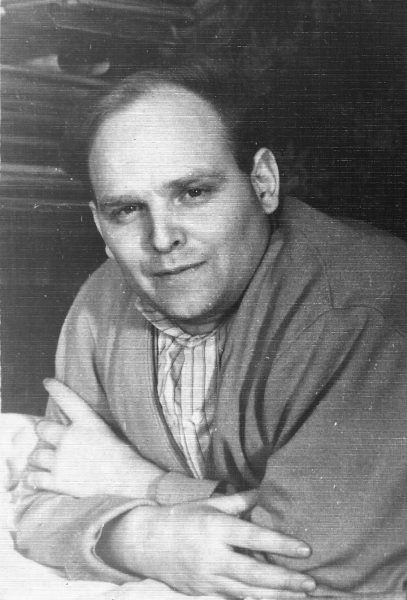

Судьба, «исключительная по несчастью и величию», — так сказал Виктор Астафьев о свердловском поэте Евгении Фейерабенде, который 46 из 55 прожитых лет не мог ходить. Сегодня поэту исполнилось бы 90...

А надо ли?

А стоит ли

Всю жизнь стихом моим,

На горечи настоянным,

Вторгаться в жизнь

к другим?

Болезнь чугунным бременем,

Не на день — насовсем,

Согнула раньше времени —

Мне сорок было

В семь.

Был отнят мир подаренный!

Но звали

Даль

И высь.

Тогда болезнь ударила —

И ноги отнялись.

Летний день. Деревянный дом, скорее хатка, на заводской окраине Свердловска. К окну пристроен настил. На нем лежит человек, подставив бледное лицо солнечным лучам. В кустах трещат воробьи. В небе кружится большая хищная птица — канюк или коршун. Застилая глаза от солнца, мужчина следит за ее полетом. Рядом с ним на настиле — фотоаппарат, тетрадь, ручка, плоская подушка. Через какое-то время он с трудом переворачивается на живот, пристраивает локти на подушку, пишет что-то в тетради.

Это Евгений Витальевич Фейерабенд, поэт. Он, как принято было выражаться в советские годы, «прикован к постели» с 9 лет.

Не забуду

Землю под ногами —

В теплых травах,

В бархатной пыли,

Тропки,

что лесами и лугами

К чудесам обещанным вели.

Дно речное

чувствую ступнями,

Розовую гальку и песок,

Грунт лесной,

пронизанный корнями,

Ласку мхов,

Щетинистость осок.

Плоское течение асфальта,

Лысины булыжников седых…

А ветра зовущие!

А даль-то!

Надо жить.

А как прожить без них?

Женя родился 19 октября 1926 года, в день, когда вспоминают годовщину Царскосельского лицея. Если захотеть, можно увидеть в этом предзнаменование его поэтического дара. Первые записанные им стихи были посвящены муравейнику. Тогда мальчик был еще здоров, жив был и отец, топограф по профессии, прививший сыну любовь к природе.

А потом навалилась болезнь. По ночам нестерпимо болел позвоночник, стало трудно ходить. Родителям пришлось увезти Женю на лечение из Тюмени в Свердловск. Тогда он не знал, что навсегда прощается с городом своего детства, с просторной Турой, с прекрасной таежной природой, воспоминания о которой остались с ним навсегда. Прощается и с самим беззаботным детством.

«10 ноября 1934 года меня поместили в санаторий. Началась жизнь новая и странная. Ходьба отменялась полностью, и даже садиться не позволялось. Детей моего беспокойного возраста затягивали в холщовые лифы, а лямки от них привязывали к кровати так, чтобы руками нам было не достать. Лежи на спине, чтобы горб не рос. И даже обедали мы, поставив тарелку с супом на грудь… Всех ежедневно вывозили из корпуса на веранду, на свежий воздух, которым дышал на нас совсем близко стоявший сосновый лес. Проводились уроки, такие же, как в обычной школе. Только к доске никого вызвать было нельзя».

Несколько лет мальчик провел в детском тубсанатории, который в то время располагался на так называемых «агафуровских дачах» (по имени купцов Агафуровых).

Человек, ограниченный физическими рамками больного тела, поневоле становится мечтателем и наблюдателем. В воспоминаниях Евгений Фейерабенд пишет, что первое стихотворение сочинил в 7 лет, когда еще был здоров и жил с родителями в Тюменской области. В санатории Женя начал записывать свои стихи. Одно из них в 1938 году опубликовал журнал «Костер».

Лечение тянулось мучительно долго, но в конце концов детей вынимали из гипсовых кроваток, перекладывали в обычную постель, начинали реабилитацию — массаж, лечебную физкультуру. Была надежда на восстановление хотя бы некоторых нарушенных функций.

Но случилось непоправимое: «Я в то же лето 1936 года потерял существенную часть остававшегося до той поры здоровья. Характер у меня был ершистый, что называется, сибирский. Наша воспитательница, человек самолюбивый, поначалу похваливавшая меня за способности и стремившаяся превратить в инструмент влияния на других ребят, затем восприняла мое непослушание как личную обиду и возненавидела меня.

Однажды на деревянной веранде мы с приятелем, сдвинув кровати поближе, затеяли игру в «носы».

Победителем будет тот, кто сумеет схватить другого за нос большее число раз. Подошла воспитательница и, уразумев в чем дело, села на кровать к соседу. Она схватила меня за руки, и сказала ему: «Хватай его, Ваня!»

Ваня послушался, принялся хватать меня за нос и считать. У него стало получаться подавляющее преимущество в счете. Мне было 9 лет, и я не мог высвободить руки из сильных рук взрослой женщины. Несправедливость взорвала меня, и я стал рваться с такой силой, что, оборвав лямки лифа, упал с кровати.

Началось обострение болезни… Через месяц у меня парализовало ноги. Меня положили в гипсовый слепок и запретили поднимать голову.

Особенно мучителен был период перед полным параличом ног. Нервы в ногах щекотало. Все время хотелось двигать ногами. А сила иссякала слишком быстро.

Помню, что тогда я впервые испытал острое чувство своей обездоленности.

…Почему-то в ту пору чье-либо сочувствие было мне неприятно, как соль, разъедающая рану. Хотелось бы, подобно раненому зверьку, забиться в какую-нибудь нору и все пережить в одиночестве. Но уйти больше некуда, кроме как в себя. Наверно, тогда начаток замкнутости пришел на место моей былой общительности.

Но болезнь устроила так, что вскоре ко мне было привлечено общее внимание обслуживающего персонала. Паралич оказался спастическим. Бессильные ноги время от времени поднимали бунт против неподвижности. Неожиданно они наполнялись дикой, необузданной силой, неподвластной моей воле. Вскидывались колени, и, подгибаясь почти к самому животу, разрушали то, чем в санатории дорожили больше всего — укладку. Байковому одеялу на каждой кровати всегда следовало лежать правильным конвертом.

Две дюжие нянечки с двух сторон наваливались на мои ноги и, краснея от напряжения, с трудом разгибали их. Но что толку! Через десять минут все повторялось снова. И мне еще приходилось выслушивать незаслуженные нарекания, потому что такой паралич — редкость и не каждая нянечка встречалась с ним.

Медсестра пришла на помощь и придумала выход из положения. Она положила поперек ног простыню и завязала ее узлом под кроватью. Ноги не смогли согнуться вверх и пошли в сторону, вправо. И левую ногу вывихнуло из бедра.

На следующий день во время обхода врач узнал о происшедшем. Распек сестру. Попытался вправить вывих, но не смог. Простыню немедленно убрали. Вместо нее устроили так называемое вытяжение — к каждой ноге подвесили груз, перекинутый через блок. Груз постепенно выпрямлял согнувшиеся ноги. Зато убрали гипсовую кроватку и сняли надоевший лиф. Видимо, полагали, что я и так далеко не уйду». (Из неопубликованных воспоминаний Евгения Фейерабенда, написанных в 1975 году.)

Родители забрали мальчика домой, в ветхий деревянный домик на заводской окраине Свердловска. Вскоре началась война.

«Голодали, — вспоминал он потом, — не было дров. Одну зиму печь не топили вовсе. Стены блестели инеем. Вода замерзала в посуде. Я лежал в пальто и шапке… В 1943 году умер отец… Навещала меня в военную пору свердловская поэтесса Елена Евгеньевна Хоринская…» (Приходила по четвергам, растапливала печь, пока мама, Матрена Ивановна, была на работе, когда могла, приносила кусок хлеба.)

В результате охлаждения и скудного питания Женя заболел пневмонией. Юношу спасла студентка-медик Лена Тихачек. Каждые четыре часа Лена делала уколы, дежурила у постели Фейерабенда.

Во время войны Женины стихи выбрали для книги о жизни детей в те дни. Но, как вспоминала Елена Хоринская, у руководящих деятелей возникли опасения: как публиковать стихи автора с немецкой фамилией. Его уговаривали взять псевдоним, но Женя категорически отказался — он считал это предательством по отношению к отцу. В конце концов, от него отступились, и в книжке он остался Женей Фейерабендом.

Школу он окончил заочно и заочно же поступил в Уральский университет на филологический факультет.

В 1944 году 18-летнего поэта стал опекать его ровесник, студент горного института Виктор Фалеев (Рутминский) — в будущем переводчик, библиофил, блестящий литературовед и просветитель, именем которого сейчас названа одна из улиц Екатеринбурга. Фейерабенд вспоминал, как Виктор читал ему на память Есенина и Пастернака, Мандельштама и Северянина, Ахматову и Цветаеву… Этих поэтов тогда не издавали, прочитать их стихи было негде. Вскоре Виктора арестовали, обвинили в антисоветской деятельности, а через четыре месяца заключения приговорили к шести годам колымских лагерей.

В 1949 году Евгений полгода провел в Сысертском костно-туберкулезном санатории. Его сосед по палате Борис Чеманов (впоследствии он стал переводчиком) рассказывал, что Фейерабенд тогда много писал, лёжа на животе, подложив дощечку, которая заменяла письменный стол — не только стихи, но и зарабатывал немного литературным трудом.

Один из больных — парень из Закарпатья — не знал ни слова по-русски. Фейерабенд обучил его русскому — и через 3 месяца парень уже понимал, говорил и даже писал по-русски.

У себя дома для того, чтобы к нему в любое время могли зайти, Женя придумал «малую механизацию»: приладил особую щеколду, шнур от которой был пропущен через просверленный оконный косяк. Он мог теперь из хатки сам открывать своим гостям. Еще придумал деревянный настил, на который мог самостоятельно выбираться через окно. Плотник вровень с подоконником устроил маленькую дощатую веранду, на ней Женя проводил все теплые дни.

Зима — позади.

Здорово, тесовый старый настил!..

Я выбрался вновь на волю,

И он меня приютил.

А я одурел от ветра,

Покуда полз из окна,

А я ошалел от солнца,

Которым тут жизнь полна.

Только в 1964 году Евгений с мамой из разрушающейся уже избушки переехал в новую квартиру — благодаря хлопотам друзей и, в первую очередь, Елены Хоринской — она буквально выбила приличное жилище для поэта.

Прежде всякой мебели Евгений Витальевич попросил разместить в квартире птичьи клетки. Их подвесили к потолку, поближе к его кровати. Кроме канареек, попугайчиков, синиц, щеглов, была и прирученная сорока Сорик. Птицы, кошки (подброшенные или подобранные сердобольной Матреной Ивановной), книги и иконы — вот что помнится тем, кто бывал у Фейерабенда.

46 лет он был прикован к постели. За ним самоотверженно ухаживала мама, Матрена Ивановна. Все его занятия — а он писал не только стихи, но и картины, резал по дереву (в фондах литературного музея Екатеринбурга хранятся его виртуозно сделанные деревянные игрушки), фотографировал, — требовали, конечно, ее помощи и поддержки.

Елена Хоринская вспоминала: «У него были красивые сильные руки, которые поистине можно было назвать золотыми. Он умел починить любой бытовой прибор, смастерить клетку или кормушку для птиц, изящный деревянный домик, вырезать из дерева вазу для цветов, подставку для карандашей — это были настоящие художественные изделия».

Пышет жаром просторная

русская печь.

Перед ней —

в озарении — мама,

И ее от хлопот

ничему не отвлечь,

Разве если придет телеграмма.

Сладким соком,

Разрубленный,

Брызнет урюк,

Крем поднимется

шапкою ватной.

И висит кисея

из мелькающих рук

То от печи к столу,

то обратно.

Целый век —

Вереница забот и тревог.

Чашки мечутся

с места на место.

И сибирская рыба

Ныряет в пирог, —

Шевелясь,

Погружается в тесто.

И умыты полы

до прихода гостей.

Чтобы все половицы сияли,

И утюг погулял

По цветам скатертей,

Чтоб в часы торжества

не увяли.

Наконец и такая минута придет:

На столах —

пироги и соленья.

Удивляясь покою,

Готовы в полет,

Руки мамы

лежат на коленях.

И порой тяжело

подымается грудь,

Ноют руки, и шея, и плечи.

Мать довольна.

Ей не в чем себя упрекнуть:

День рождения сына —

Отмечен.

Сейчас нам и представить трудно, что стояло за пафосными словами журналистов о мужестве и стойкости уральского поэта. Невозможность прогулок (счастьем была единственная в его жизни поездка на Черное море), отсутствие приспособлений, облегчающих жизнь лежачего больного, да и просто материальные проблемы.

Распятый болезнью

на постели,

Я лежу

Уже который год.

Слышно мне —

уральские метели

По-над крышей

Водят хоровод.

За стеною,

Светлой вешней ранью,

Лед ломают первые ручьи.

Там

Спешат на труд

И на свиданье,

И на подвиг

Сверстники мои.

Отпусти, болезнь, меня

Хоть на день

В город,

В поле,

В гости ли к друзьям!

А быть может,

этого не надо —

Радость будет с болью пополам.

В 60-е годы Фейерабенда несколько раз навещал Виктор Астафьев. Писатель посвятил этой встрече одну из «Затесей»: «Мать Жени звали Матреной Ивановной. И она, которую я не постыжусь назвать теперь уж испоганенным, замызганным, безответственно затасканным словом — героиня — сделала все, чтобы ее мальчик, ее горькая кровиночка, жил по возможности наполненной, интересной жизнью, ни в чем не знал бы крайней нужды, не так остро испытывал тяготы ущерба, уничтожающего плоть и суть жизни.

Когда мы познакомились, ему было под тридцать. В квартире на нижнем этаже в центре Свердловска встретила нас с женою бодрая, с мужским разлетом в плечах и с мужиковатой, приосадистой фигурой, крепенькая, говорливо приветная женщина.

— Проходите, милые, проходите к Жене, а я тем временем закусочку спроворю.

Женя пожал нам руки крепким мужским рукопожатием, чуть подзадерживая руку, как бы выражая этим расположение и приветливость, но, главное, понял я, чтобы чувствовали мы себя в гостях не у квелого инвалида — здесь живет мужик в порядке, и держитесь с ним, как с мужиком…

В Свердловске бывал я не так уж часто, но почти всегда находил время наведаться к Фейерабендам. И, конечно же, видел, что, несмотря на все усилия Матрены Ивановны и Жени, дела у них шли все труднее, все хуже. Немного как бы отечное лицо делалось у Жени бледно-желтым, взор блеклый, оживлявшийся от радости встречи, вдруг западал в полутень, становился неподвижным. С большим уж трудом взбадривал себя Женя, но духом все еще был крепок. Его окрестили, и в его комнате появилась икона. В комнате у Матрены Ивановны был целый иконостас. Много часов простаивала русская женщина перед иконами, просила Бога о милости болезному сыну.

…Как-то я похвалил его за насыщенную жизнь, заполненную такими интересными делами, сказал, что иные молодые и здоровые русские люди гробят себя, топчут жизнь свою…

Женя вдруг замолк, закинул руки за голову, полежал, потом обвел рукой все, чем заполнена была его комната, всю живность, цветы, картины, фотографии и, не жалуясь, а протяжно, с выношенным и давно погасшим горем сказал:

— Эх, Петрович! Все это, все-все отдал бы за один день, за один только день — походить по городу на собственных ногах, немного бы походить по лесу, по парку, посмотреть на ходячих людей, как они выглядят в жизни… И все! И был бы согласен умереть без сожаления, без оглядки…»

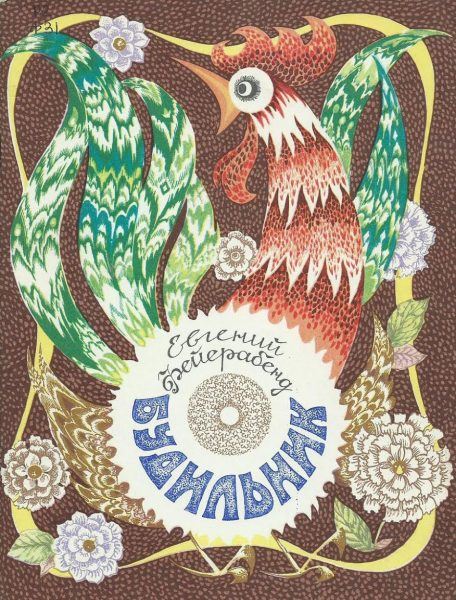

Последнюю свою книгу «Пронзая сердце» поэт уже не увидел — он умер 18 марта 1981 года. С тех пор его стихи не издавали. Прекрасно иллюстрированные книги для детей — «Ласточкина хатка», «Зимородок», «Жук-усач», «Морской извозчик», «Белый медвежонок», «Самоцвет», «Грибной дождь», «Доброе окно», «Птичья стая» — стали библиографическими редкостями. Посетители выставки в музее кукол и детской книги все время спрашивают: где купить эти книжки, а вы не продаете? Конечно, нет, — разочаровывают сотрудники…

И снова вспоминает Астафьев: «Я уже жил вдали от Урала, когда не стало Жени. Было письмо от Матрены Ивановны, тихое, горестное, в котором она изо всей-то Богом ей данной немалой силушки старалась сдержать крик боли и отчаяния. Она родила сына и всю жизнь, каждодневно, творила для него возможное и невозможное, нянчила его, лучше сказать по-украински — кохала.

Не стало болезного дитяти, и потерялся смысл материнской жизни. Заезжавшие свердловчане сказывали, что, обустроив могилку Жени, прибрав его творческое наследство, совсем уединилась Матрена Ивановна, стала крепко попивать, когда и как отправилась на покой, легла рядом с сыном — мало кто знает.

Все по-нашему, по-российски…

Когда мы с одним поэтом собирали «Антологию одного стихотворения» российских поэтов, то выбрали из книжки Евгения Фейерабенда — «Муравья». На мой взгляд, это стихотворение нужно уже не только поэтам, от нас ушедшим в бесконечность, но и всем русским людям оно нужно».

Муравей

Уже он чуял — пахнет житом,

Но, миной скошен наповал,

Солдат считал себя убитым

И даже глаз не открывал.

И, оглушенный, он не слышал,

Как пушки били за рекой

И как в норе копались мыши

Под окровавленной щекой.

Как ездовые драли глотки…

Но вот разведчик-муравей

На лоб солдату слез с пилотки

И заблудился меж бровей.

Он там в испуге заметался

И, энергичен, полон сил,

Защекотал и затоптался.

И вдруг — солдата воскресил.

И тяжело открылись веки,

И смутно глянули зрачки,

И свет забрезжил в человеке,

Поплыл поверх его тоски.

Вздохнул он глубоко и тяжко,

И небо хлынуло в глаза.

И понесла к земле мурашку

Большая круглая слеза.

Мне нужна помощь

Мне нужна помощь Хочу помочь

Хочу помочь